Moses 2.0: Wie wir gemeinsam den Wandel vom Lebensstandard zur Lebensqualität schaffen

27. Darwins Mem

Jemandem die Evolutionstheorie zu erklären, der noch nie etwas von ihr gehört hat, ist ganz einfach, denn man muss nicht erst Halbwissen und Missverständnisse beiseite schieben. So dürfte es denn auch niemanden erstaunen, dass Moses im Gespräch mit dem Philosophen deren Grundzüge schnell begriff. Wir wollen sie, der Auffrischung halber, hier gerne wiederholen.

Ausgangspunkt ist wie immer, wenn es um einen Erkenntnisdurchbruch geht, das Staunen über etwas nicht Selbstverständliches und eine daraus abgeleitete Frage. Das Staunen bei Darwin betraf die Vielfalt der Lebensformen, die auf unserem Planeten zu finden sind, nüchterner formuliert die schiere Anzahl von biologischen Arten, deren Zahl in die Millionen geht. Wie sind all diese Arten entstanden? Diese Frage lieferte den Titel für Darwins Hauptwerk: „Die Entstehung der Arten“.

Vor ihm dominierte, selbst in den damaligen Wissenschaften, die religiöse Antwort: Gott, der Schöpfer, hat alle Arten innerhalb weniger Tage geschaffen, und seitdem sind sie unveränderlich geblieben. Dass das so nicht stimmen konnte, ahnte man schon vor Darwin, doch er setzte das vorhandene und das eigene, durch seriöse empirische Forschung gewonnene Wissen zu einer stimmigen neuen Grundidee zusammen: Die Arten haben sich über lange Zeiträume hinweg entwickelt. Im Prozess der Evolution – was ja nichts anderes heißt als Entwicklung.

Ein statisches Bild vom Leben wurde also abgelöst von einem dynamischen. Das erscheint uns heute selbstverständlich, ist es aber keineswegs. Und vor allem haben wir dieses dynamische Bild allen Lebens noch keineswegs vollständig auf unser eigenes Selbstbild übertragen. Viel zu oft noch klammern wir uns ans statische Sein, wollen das, was ist, festhalten, oder das was war, zurück, statt uns auf das Werden zu konzentrieren.

Wie dem auch sei, Darwin jedenfalls brachte die Idee in die Welt, dass sich alles Leben aus einer Urform entwickelt habe, in einem Evolutions-Prozess, der bis heute weitergeht – was fast unweigerlich zur Schlussfolgerung führt, dass die Evolution noch längst nicht zu Ende ist. Die Vorstellung, der heutige Mensch sei die Krone der Schöpfung, das an Perfektion nicht mehr zu überbietende Musterexemplar, gerät damit ziemlich ins Schlingern. Was, unter uns gesagt, keine schlechte Nachricht ist: Wenn wir davon ausgehen, wir seien bestenfalls frühe Prototypen, und das Beste käme erst, können wir den heutigen Zustand der Menschheit, der ja nicht immer zur Freude Anlass gibt, vielleicht etwas besser ertragen.

Apropos ertragen: Für Darwins Zeitgenossen, die bis heute zahlreiche Nachfolger im Geiste haben, erschien der Gedanke, der Mensch stamme vom Affen ab, reichlich degoutant. War ja auch ein ziemlicher Schock: Nicht nach Gottes Ebenbild sollte der Mensch nun plötzlich geschaffen sein, sondern von selbst aus tierischen Vorfahren entstanden. Da konnte man ja gleich behaupten, auch der Mensch sei ein Tier!

Ist er doch. Unsere neunundneunzigprozentige genetische Übereinstimmung mit unserem engsten Verwandten im Tierreich, dem Schimpansen, ist längst belegt. Und für immer mehr Eigenschaften, die lange als spezifisch menschlich betrachtet wurden, finden sich Parallelen im Tierreich. Wir sind ein Zweig im Stammbaum des Lebens, eine biologische Art wie jede andere, zufällig ausgestattet mit einigen Fähigkeiten, die uns bisher eine ziemlich beeindruckende Rolle haben spielen lassen. Natürlich ist es Quatsch, von der dominierenden Art auf diesem Planeten zu sprechen, diese Rolle könnten die Ratten oder die Kakerlaken genau so gut beanspruchen, aber rasant ausgebreitet haben wir uns schon, und eine wichtige, wenngleich nicht immer heilvolle Rolle bei der Beeinflussung der ganzen Ökosphäre spielen wir auch.

Die Evolutionstheorie kann erklären, warum es bei uns Menschen zum Auftreten jener Eigenschaften gekommen ist, die uns so nützlich sind: durch Mutation und Selektion. Mutation heißt einfach Veränderung, und Veränderungen treten bei jeder Art ständig auf, wie und aus welchen Gründen auch immer. Wir können Mutationen einfach als eine Art Versuchsballon der Evolution betrachten. Und darüber, welche Versuchsballone aufsteigen und welche abstürzen, entscheidet die Selektion.

Seit rund zehntausend Jahren nutzt der Mensch Haustiere und Nutzpflanzen, und er muss dabei ziemlich schnell das Prinzip der Zuchtwahl erkannt haben: Wenn ein Exemplar einer Art über eine erwünschte Eigenschaft verfügt, die andere Exemplare nicht haben, setzt man es gezielt zur Erzeugung von Nachkommen ein, ob als Mutter oder als Vater, immer in der Hoffnung, die Nachkommen würden diese erwünschte Eigenschaft ebenfalls haben. Und das funktionierte, lange bevor man wusste, wie es konkret über die Mischung von Genen funktioniert.

Darwin nun nannte das Selektionsprinzip der Evolution „natürliche Zuchtwahl“. Funktioniert genau gleich, nur legt nicht der Mensch fest, was eine erwünschte Eigenschaft sei, die bevorzugt weiter vererbt werden soll, sondern dies tun die Umstände und die Umwelt. Wenn die neue Eigenschaft einen Vorteil beim Überleben des Individuums bringt, erhöhen sich dessen Chancen, Nachkommen in die Welt zu setzen, die dann diese Eigenschaft auch haben. Die sich dann, im Laufe von Generationen, allmählich auf breiter Front durchsetzt.

So weit, dürfen wir annehmen, hätte es Moses rasch begriffen, was uns Gelegenheit böte, ihn auch gleich gegen einige Missverständnisse rund um die Evolutionstheorie zu immunisieren. Das erste betrifft die Bedeutung von Kampf. Darwin selbst hat erst später die Formulierung vom Kampf ums Überleben in sein Modell aufgenommen. Nun wissen wir selbst in unseren privilegierten Zeiten des Überflusses, dass Überleben nicht immer ein reines Honigschlecken ist, und mit dem Bild vom Kampf ums Überleben hätten sich unsere Vorfahren sicher einverstanden erklärt, ganz abgesehen von all den anderen Arten in den Dschungeln dieser Welt. Falsch hingegen ist es, daraus abzuleiten, es ginge bei der Evolution primär um einen Kampf aller gegen alle. Das ist natürlich Blödsinn, man kann den Kampf ums Überleben auch mit Kooperation gewinnen, und auch das egoistischste Gen tut sich mit anderen zusammen, wenn das beiden Seiten einen Vorteil bringt.

Ebenso falsch ist die Vorstellung, im evolutionären Wettbewerb gewänne immer der Stärkste. „The Survival of the Fittest“ heißt eben nicht, dass der Stärkste oder Brutalste gewinnen muss, sondern „to fit“ heißt passen, es überlebt also der oder die am besten an die Anforderungen der Umwelt und der Situation Angepasste. Und dabei hilft Klugheit und Kooperation oft mehr als rohe Gewalt.

Die Evolution falsch verstanden wäre es schließlich, wenn wir ihr irgendeinen Zweck oder ein Ziel unterstellen würden. Sie läuft auf nichts hinaus, schon gar nicht zwangsläufig auf uns Menschen, und überhaupt kennt sie kein richtig oder falsch, kein gut und schlecht, sondern nur ein anders. Wer nachhaltig überlebt, hat Recht, und dahin führen viele ebenso unterschiedliche wie gleichwertige Wege.

Ungefähr an dieser Stelle würde ein langsam ungeduldig werdender Moses erklären, das sei ja alles ganz spannend, aber er sähe nicht so recht den Zusammenhang zu seinem Anliegen, nämlich die Idee von der besseren Alternative zum goldenen Kalb zu verbreiten. Daraufhin würde der Philosoph ihn zu einem Gedankenexperiment einladen: Er möge doch bitte für einen Moment eine geistige Verbindung zwischen der Vielfalt der biologischen Arten und der Vielfalt der Ideen herstellen, der abstrakten wie der konkreten, und sich dann, mit dem Staunen von Darwin, fragen, wie es dazu gekommen sei.

Aha, würde Moses meinen, diese Ideen könnte man gleichsam als geistige Arten betrachten, die sich ebenfalls in einem Prozess der Evolution und nach den Prinzipien von Mutation und Selektion entwickelt hätten und weiter entwickeln würden. Ja, täte der Philosoph sagen, und manche nennten dieses geistige Äquivalent zu einer Art ein „Mem“. Und Moses, schnell von Begriff, würde anmerken, Darwins Mem, die Evolutionstheorie, sei offenbar ein sehr erfolgreiches Mem, von dessen Ausbreitung man folglich einiges lernen könne...

Übertragbarkeiten

Kann man ein Modell, das für einen bestimmten Anwendungsbereich entwickelt wurde, einfach so auf einen anderen Bereich übertragen, so wie dies beim Modell der Meme geschieht, das eine Analogie zwischen biologischen und geistigen Wesen herstellt und sich fragt, ob dabei nicht dieselben Prinzipien der Evolution am Werke sind? Und darf man das?

Die meisten Biologen, habe ich mir sagen lassen, sind skeptisch, die kulturelle Evolution sei nun mal nicht dasselbe wie die biologische. Und die Berührungsängste auf Seiten der Wissenschaften von Geist und Kultur sind mindestens ebenso groß. Beide haben tief verinnerlicht, man dürfe nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen.

Bloß, warum eigentlich nicht? Birnen mit Birnen zu vergleichen, ist langweilig, erst wenn etwas anderes ins Spiel kommt, werden Vergleiche überhaupt sinnvoll, denn erst dann gibt es beides zu entdecken, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Erst der Vergleich von Birnen und Äpfeln bringt es an den Tag, dass es sich dabei um zwar verschiedene, aber doch ziemlich eng verwandte Obstsorten handelt.

Dass man Modelle von einem Bereich auf einen anderen übertragen kann, steht für mich deshalb außer Frage. So wenig übrigens wie die Tatsache, dass eine solche Übertragung selten eins zu eins möglich ist. Selbst eingedenk dieser Einschränkung habe ich in meiner eigenen geistigen Evolution die Erfahrung gemacht, dass solche Übertragungen und Analogie-Bildungen den Horizont öffnen und so wesentlich zum Erkenntnisgewinn beitragen können. Was für mich ja immer auch einen Zuwachs auf meinem Lebensqualitäts-Konto bedeutet...

Bleibt die Frage, ob man auch dürfe. Darwin hat sich diese Frage lange und eindringlich gestellt, er ahnte ja, was seine Theorie auslösen würde, und er war alles andere als ein Revoluzzer. Schließlich entschied er doch, er dürfe nicht nur. Er müsse. Im ebenso alten wie ehrwürdigen Interesse der Wahrheitsfindung.

Persönlich bin ich ohnehin in einem Alter, in dem diese seltsame anonyme Instanz namens „man“ am Bedeutungshorizont verschwindet. Weniger wolkig ausgedrückt: Es wird mir zunehmend egal, was man kann, man soll oder man darf oder nicht. Intellektuell natürlich. Da folge ich mehr und mehr der guten alten Devise, wonach die Gedanken frei sind. Frei folglich auch darin, wohin sie fließen und mit welchen anderen Gedanken sie sich verbinden wollen.

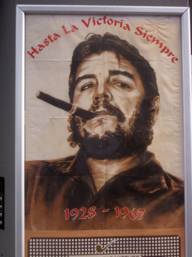

Vor Jahrzehnten bin ich auch ein Weilchen lang auf die Ikone Che hereingefallen, auf diese, wie es damals schien, ideale Verkörperung der Emanzipation von den Zwängen des „man“. Inzwischen habe ich gelernt, dass der Schauplatz für diesen Kampf nicht in irgendwelchen südamerikanischen Dschungeln liegt, sondern im eigenen Inneren. Und dass es dafür ganz andere Waffen braucht als Knarren.

Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob diese mir so wertvolle geistige Unabhängigkeit wirklich einen evolutionären Vorteil bringt. Und wenn schon höchstens wie beim Pfau, dessen Rad ja meist eher hinderlich ist und erst durch erhöhte weibliche Aufmerksamkeit ein gewisses Plus verschafft. Aber sie ist nun mal meine Form von Mutation, und deshalb pflege ich sie weiterhin gut.